La comunicazione tra gli esseri umani passa attraverso codici di linguaggio verbali e non verbali, conoscerli e saperli applicare ci garantisce buone capacità comunicative e relazionali

- articolo di Massimo Catalucci

Quando si parla di comunicazione tra gli esseri umani, non si può fare a meno di considerare anche gli aspetti relazionali che la caratterizzano.

Inoltre, si devono sempre tener conto gli strumenti comunicativi e i codici dei linguaggi che l’essere umano adotta per trasferire un messaggio da un individuo ad un altro, così come per comunicare interiormente con se stesso (comunicazione intra-personale).

Nelle nostre azioni quotidiane comunicative/relazionali interpersonali e intrapersonali, usiamo sia i codici  verbali, che conosciamo molto bene e che sono attribuibili alla nostra capacità di razionalizzare (linguaggio logico), che quelli non verbali, di cui la maggior parte di noi non è a conoscenza e che sono attribuibili al nostro sistema inconscio (linguaggio emotivo).

verbali, che conosciamo molto bene e che sono attribuibili alla nostra capacità di razionalizzare (linguaggio logico), che quelli non verbali, di cui la maggior parte di noi non è a conoscenza e che sono attribuibili al nostro sistema inconscio (linguaggio emotivo).

In una comunicazione, quindi in una relazione, il linguaggio emotivo se non in linea con quello razionale, logico, trasferisce al nostro interlocutore un messaggio difforme da quello che vorremmo inviare. Questo, avviene anche quando, in un dialogo interiore (dialogo intra-personale) cerchiamo di convincerci di qualcosa che dovremmo fare e per cui ogni sensata motivazione è palesemente giusta, ma poi, non si sa per quale motivo (in realtà studi sulle neuroscienze e psicologici dimostrano che è dimostrabile perché), facciamo esattamente l’opposto.

RAGIONE ED EMOZIONE: DUE PENSIERI CONTRAPPOSTI CHE CHIEDONO COERENZA PER DARCI EQUILIBRIO

Proviamo a spiegarci con un esempio pratico.

Arrivo ad un certo punto della mia vita dove mi rendo conto che devo cambiare abitudini perché il mio fisico e la mia psiche ne risentono, per cui mi convinco che devo seguire uno stile di vita più equilibrato: mangiare cose sane e nelle quantità misurate al mio fabbisogno naturale necessario giornaliero; dormire più ore per notte, riportando il “ciclo circadiano” ai suoi livelli naturali tra le ore di sonno e quelle di veglia; espormi alla luce diurna durante il giorno; praticare attività motorie aerobiche; alimentare ed ampliare le mie conoscenze culturali; stringere buone relazioni, iniziando dai miei familiari per poi allargarle al contesto sociale in cui sono calato; amare il mio lavoro qualunque esso sia e cercare di farlo al meglio; e così via per altre situazioni salutari per me stesso.

Fatte queste dovute considerazioni, da un punto di vista logico, razionale, abbiamo tutti gli elementi per poter dire: “ok, da oggi iniziamo questo nuovo percorso di vita”; però, non si capisce come mai (in realtà il “perché” si comprenderà continuando a leggere questo articolo), la maggior parte di noi fallisce ad ogni tentativo di “trasformare” la nostra condizione iniziale in qualcosa di più produttivo e vantaggioso per noi stessi.

Fatte queste dovute considerazioni, da un punto di vista logico, razionale, abbiamo tutti gli elementi per poter dire: “ok, da oggi iniziamo questo nuovo percorso di vita”; però, non si capisce come mai (in realtà il “perché” si comprenderà continuando a leggere questo articolo), la maggior parte di noi fallisce ad ogni tentativo di “trasformare” la nostra condizione iniziale in qualcosa di più produttivo e vantaggioso per noi stessi.

Quello che accade quando falliamo in questo tentativo di trasformare una nostra condizione in un’altra, è che ci siamo soffermati ad un ragionamento superficiale, ovvero, razionale, logico e non abbiamo contemplato in questo nostro processo volto alla trasformazione, ciò che sorregge ogni nostra decisione in direzione dell’obiettivo che ci siamo prefissi di perseguire, ovvero, la spinta emotiva.

Se non abbiamo valutato, attentamente, cosa significa per noi adottare nuove abitudini, in termini emozionali, la “logica” conseguenza è quella del fallimento, perché il nostro inconscio ci dirigerà proprio verso quei comportamenti che vorremmo evitare e/o comunque fuori dal contesto razionale che inizialmente intendevamo perseguire.

Se invece ci domandiamo perché per noi è importante adottare un cambiamento di abitudini (come quelli sopra descritti) nella nostra quotidianità e poi, li elenchiamo e li carichiamo di aspetti emotivi positivi, allora è molto probabile che, così facendo, con costanza e continuità per un arco temporale che varia a mio avviso da soggetto a soggetto ma che può essere indicato nell’arco di un mese circa (e anche se questo è un dato approssimativo ed indicativo, vuole sottolineare la necessità di dare continuità e costanza all’applicazione pratica di un cambiamento di abitudini), quei nuovi comportamenti diventeranno le nostre nuove salutari abitudini.

A tal proposito riportiamo alcuni studi sulla temporalità di apprendimento: il Dott. Maxwell Maltz chirurgo, nel 1960 evidenziò la temporalità necessaria per cui un essere umano apprende definitivamente una nuova abitudine, in 21 giorni.

Mentre, successivamente, gli studi condotti presso la “University College” di Londra, hanno scoperto che ci vogliono, mediamente, 66 giorni per trasformare un’azione in una nuova abitudine e mantenerla.

Questi due dati seppur discordanti tra loro, confermano una costante: quella di ripetere tali nuovi comportamenti in modo continuo e per la durata di un tempo necessario a che questi diventino nuove abitudini.

Ecco spiegato, sinteticamente, il motivo per cui falliamo se non allineiamo in modo coerente il nostro pensiero razionale, logico a quello emotivo in questa fase temporale di cambiamento: se le nostre emozioni contrastano, negativamente, con la decisione razionale che abbiamo preso e volta ad un cambiamento che dovrà condurci alla trasformazione di una nostra abitudine, non ci saranno ragionevoli e logiche motivazioni che potranno aiutarci a perseguire la direzione verso la quale volevamo orientarci.

IL LINGUAGGIO DELL’INCONSCIO

Conoscere il linguaggio dell’inconscio, ci permette di migliorare, sia la qualità della comunicazione interiore che esteriore e la qualità delle nostre relazioni interpersonali: familiari, nella coppia, nel lavoro, nelle amicizie, ecc..

Lo scambio comunicativo relazionale tra umani è, inoltre, il modo attraverso il quale nutriamo emotivamente il nostro inconscio.

Alcuni studi sul linguaggio dell’inconscio, approfonditi dal Prof. Raffaele Sammarco, con il quale ho avuto l’onore e il piacere di collaborare per alcuni anni, pubblicati dallo stesso nella sua opera “Psicologia Subliminale – Il linguaggio dell’inconscio“, ci dicono che questo processo inizia già dal momento del nostro concepimento e i primi contatti comunicativi di rilevante significatività, per lo sviluppo della nostra personalità, sono con le figure importanti della nostra esistenza, quelli che vengono definiti: Caregivers.

Alcuni studi sul linguaggio dell’inconscio, approfonditi dal Prof. Raffaele Sammarco, con il quale ho avuto l’onore e il piacere di collaborare per alcuni anni, pubblicati dallo stesso nella sua opera “Psicologia Subliminale – Il linguaggio dell’inconscio“, ci dicono che questo processo inizia già dal momento del nostro concepimento e i primi contatti comunicativi di rilevante significatività, per lo sviluppo della nostra personalità, sono con le figure importanti della nostra esistenza, quelli che vengono definiti: Caregivers.

La qualità di questi “nutrimenti”, ossia, i “bisogni emotivi” di cui ci alimentiamo fin dal nostro concepimento, determinano le caratteristiche della nostra personalità psicoemotiva, dando vita ad un nostro personale modello del mondo interiore, che sarà la nostra bussola con la quale ci muoveremo ed orienteremo nel corso della nostra esistenza, rispondendo positivamente o negativamente, a specifiche situazioni e per le quali, sentiremo attrazione o repulsione: contesti, ambienti, persone, cose, animali, ecc..

Per fare un esempio, può accadere che una relazione di coppia diventi conflittuale, solo perché non siamo attenti ai messaggi che riceviamo o meglio, siamo troppo attenti alle verbalizzazioni, ma soprattutto, pesiamo molto di più gli aspetti negativi della relazione stessa, anziché far emergere gli aspetti positivi di un rapporto ed i punti in comune che abbiamo con l’altro/a/i.

Detta così, sembrerebbe che la sola capacità di razionalizzare le dinamiche comunicative in un contesto relazionale di coppia, sia sufficiente per trovare l’intesa comunicativa.

Ma, purtroppo, così non è!!!

Questo, perché, solitamente, in uno scambio comunicativo di questo tipo, entrano in gioco gli aspetti psico-emotivi che sfuggono alla nostra ragione, logica, innescando comportamenti (verbali e non verbali) in relazione ad uno stimolo codificato come sensazione di piacere o sofferenza.

È conseguenziale pensare che, laddove il messaggio in entrata viene decodificato dal nostro inconscio come sofferenza, la risposta verbale o non verbale che genereremo, ne risulterà altrettanto sofferente, negativa.

Ecco che, tali dinamiche comunicative relazionali, possono innescare un processo di chiusura delle parti in causa nei quali è attivo un conflitto, anche se non si può escludere che la chiusura al dialogo, alla relazione, possa essere voluta solo da una delle parti e non da entrambe e ciò avviene, sia a livello razionale (es.: so che potrei agire diversamente ma, non sarebbe giusto) che a livello inconscio, psico-emotivo ed affettivo (es.: vorrei agire diversamente, ma sento che dentro di me c’è qualcosa che mi trattiene dal farlo).

Se poniamo sotto la “lente” della “buona comunicazione” questi conflitti relazionali affettivi, possiamo valutare che dalla stessa relazione non ne esce mai un vincitore ma, bensì, due o più perdenti (nel caso in cui il conflitto interessi più di due persone).

Inoltre, il problema si ingigantisce quando viene eliminata, radicalmente, qualsiasi opportunità di dialogo, nonché la possibilità di un confronto che possa permettere alla rabbia, in alcuni casi repressa per diverso tempo, di essere tirata fuori (naturalmente, senza conseguenze aggressive, né verso se stessi, né verso gli altri) dalle parti coinvolte nel conflitto.

La rabbia, è uno dei tanti sentimenti negativi più evidenti nei conflitti relazionali affettivi, ed è un’emozione che viene collegata ad un altro stato emotivo: l’odio.

Tutti e due questi stati, nel caso di una relazione conflittuale, hanno però qualcosa in comune: sono l’alterazione (opposto, distorsione) di uno stato emotivo più nobile che conosciamo come “Amore”.

Sono il risvolto negativo di un sentimento positivo che nutriamo per le persone: l’amico/a, il partner, i figli, il datore di lavoro, ecc.; così come per i contesti sociali: la famiglia, la scuola, il lavoro, la società in generale; ed anche in relazione al nostro status socio-economico.

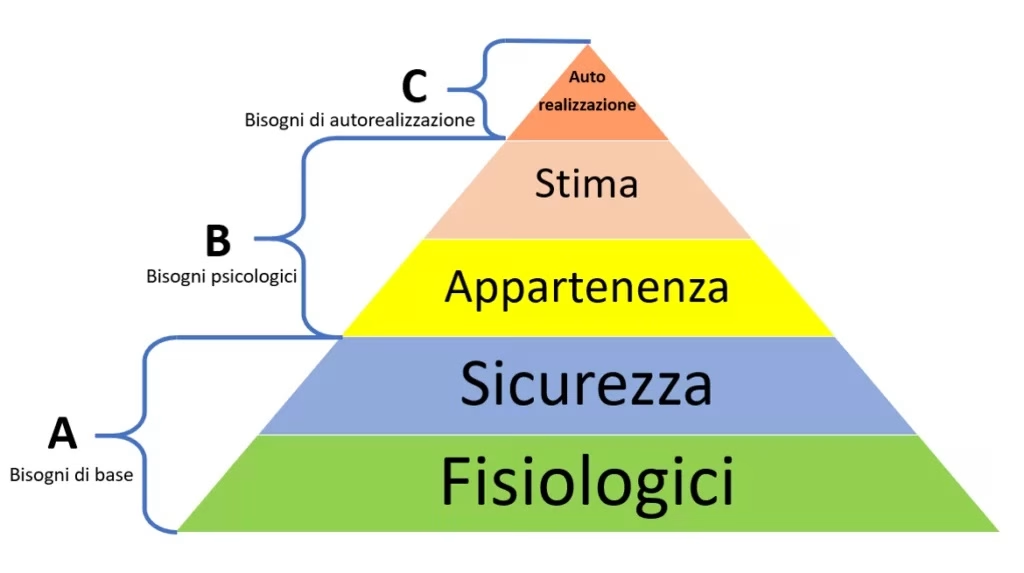

BISOGNI EMOTIVI

Quindi, non soddisfare i propri bisogni emotivi, secondo le nostre personali esigenze, altera il nostro sistema psico-emotivo che ci spinge, ancora di più verso la sofferenza, alimentando il conflitto che si è creato dentro e fuori di noi.

È bene prendere coscienza, pertanto, delle dinamiche comunicative relazionali inconsce che siamo in grado di mettere in atto, per sviluppare una qualità comunicativa “intra” e “interpersonale”, più confacente alle nostre esigenze personali, in un contesto di autodeterminazione, autoregolamentazione e per giungere poi, alla nostra completa autorealizzazione in ogni ambito della nostra vita.

In questo modo favoriremo lo sviluppo di migliori relazioni tra umano e umano, in una sorta di mediazione, dove a vincere, se così vogliamo definire il risultato finale di un qualsiasi rapporto conflittuale, sono tutte le parti in causa e non una a dispetto dell’altra (delle altre) come invece accade nella comunicazione basata sulla negoziazione, pratica quest’ultima messa in atto dalla maggior parte di noi nelle nostre interazioni con i nostri simili.

CONFLITTI: MEDIARE O NEGOZIARE?

Etimologicamente, la mediazione deriva dal latino “mediare” = essere a metà; la transazione (negoziazione) deriva dal verbo latino “transigere” = spingere oltre. Da qui, si può ben capire che, dove c’è la possibilità di un confronto, tra persone coinvolte in un conflitto relazionale affettivo, la differenza tra mediare e negoziare è sostanziale e determinante per il buon fine della relazione stessa.

Con la “MEDIAZIONE”, favoriamo l’incontro tra due o più parti nel rispetto delle esigenze di ognuna, sia che che ci si rapporti ad una comunicazione intrapersonale (dialogo e relazione interiori con tutte quelle parti che risiedono dentro di noi), che interpersonale (dialogo e relazione esteriori con gli altri) fino ad arrivare ad una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa. Qui non c’è un vincitore…tutti vincono.

Con la “MEDIAZIONE”, favoriamo l’incontro tra due o più parti nel rispetto delle esigenze di ognuna, sia che che ci si rapporti ad una comunicazione intrapersonale (dialogo e relazione interiori con tutte quelle parti che risiedono dentro di noi), che interpersonale (dialogo e relazione esteriori con gli altri) fino ad arrivare ad una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa. Qui non c’è un vincitore…tutti vincono.

Con la “NEGOZIAZIONE”, invece, facciamo leva su tutto ciò che ci permette di ottenere il massimo per noi stessi, al di la delle esigenze dell’altro (o nel caso di una negoziazione intrapersonale, senza ascoltare le nostre esigenze più profonde, per cui diamo ascolto solo alla ragione e alla logica). L’obiettivo, in questo caso, è uscirne vincitori a discapito di uno o più perdenti. E purtroppo, laddove ci capita di confrontarci con noi stessi o con altri, la “Negoziazione” è quella che viene pratica maggiormente, a discapito di una più sana pratica volta alla “Mediazione”.

In sintesi, imparare a “Mediare” è fondamentale, ma si deve partire prima da noi stessi, con i nostri conflitti interiori, improntando un dialogo intra-personale, secondo la struttura del linguaggio inconscio.

Questo ci permetterà di trovare soluzioni favorevoli che possono placare tali conflitti e metterci nella condizione di mediare anche in quelli relazionali affettivi che dovessero nascere nelle nostre interazioni con gli altri.

L’

L’